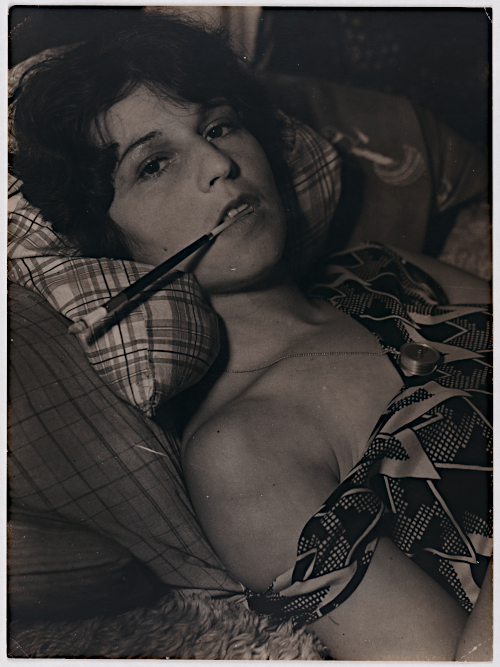

Die Berlinische Galerie, das Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur, in der Kreuzberger Alten Jakobstraße 124-128 zeigt vom 21. Februar 2020 bis zum 20. Juli 2020 eine sehenswerte Ausstellung mit Werken des Fotografen Umbo. Umbo, Ohne Titel (Ruth Landshoff), 1927/1928, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte

Umbo, Ohne Titel (Ruth Landshoff), 1927/1928, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte

Der Name Umbo, eigentlich ein Namenskürzel für Otto Maximilian Umbehr, sorgte in der fotografischen Avantgarde der 1920er Jahre für Furore. Er steht für das neue Porträt, das neue Bild der Frau, den neuen Blick auf die Straße und die neue Fotoreportage. Mit einer Auswahl von zirka 200 Arbeiten sowie zahlreichen Dokumenten ist nun auch in Berlin die erste große Retrospektive des Fotografen nach 24 Jahren zu sehen.

Umbo. Fotograf. Werke 1926–1956 ist eine Ausstellung des Sprengel Museum Hannover, die in Kooperation mit der Berlinischen Galerie und der Stiftung Bauhaus Dessau entstanden ist.

Der Fotograf und Bildjournalist Otto Maximilian Umbehr wurde am 18. Januar 1902 in Düsseldorf geboren. Er starb am 13. Mai 1980 in Hannover.

Umbos Fotografien sind experimentell, fantasievoll und in erster Linie wie der Fotograf selbst: unangepasst. 1921 hatte sich der junge Künstler am Bauhaus in Weimar beworben und traf hier seinen wichtigsten Lehrmeister Johannes Itten. Im Vorkurs von Itten lernte Umbo vor allem das Sehen, entwickelte ein Gefühl für Komposition und Formen und das für ihn so wichtige Spiel mit Hell-Dunkel-Kontrasten.

Umbo, Ohne Titel (Selbstporträt), um 1930, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte

Wenn er heute neben Moholy-Nagy als Bauhaus-Fotograf bezeichnet wird, ist das richtig, auch wenn er lediglich zwei Jahre von 1921 bis 1923 in Weimar verbrachte. Umbo wurde wegen seiner Unangepasstheit vom Bauhaus-Gründer Walter Gropius der Schule verwiesen, weil er sich weigerte, täglich viele Stunden in den Werkstätten des Bauhauses wie ein „Lehrling“ zu arbeiten.

Vom frühen Bauhaus in Weimar, das den Grundstein für sein Werk legte, zog es ihn Mitte der 1920er Jahre nach Berlin. Zu dieser Zeit avancierte die Stadt zum internationalen Schmelztiegel, zur Medienmetropole und zum Mekka der Avantgarde.

Dreh- und Angelpunkt der Berliner Bohème war das Romanische Café an der Kaiser-Wilhelm-Gedächtniskirche, das bald Umbos Stammlokal werden sollte.

Umbo, Der Rasende Reporter, 1926, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

So fotografierte Umbo auch den „Rasenden Reporter“ Egon Erwin Kisch (1885-1948), der ebenfalls Stammgast im Romanische Café war, und machte daraus eine künstlerische Collage, die weltberühmt wurde.

In dem anregenden Klima der Großstadt lebte er dennoch in bitterer Armut, war zeitweise obdachlos und suchte zunächst nach seinem eigenen künstlerischen Ausdruck. Er fand diesen erst durch seinen Bauhaus-Freund und Maler Paul Citroen, mit dem er sich gemeinsam der Fotografie zu wandte. Der aus begüterten Verhältnissen stammende Citroen schenkte Umbo auch seine erste Fotokamera. Als einer der gefragtesten Fotografen in der Weimarer Republik wurde Umbo quasi über Nacht berühmt. In kürzester Zeit kreierte er eine neue Porträtauffassung.

Umbo, Ohne Titel (Ruth. Die Hand), um 1926, 2016 erworben mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte

Umbo, Ohne Titel (Ruth. Die Hand), um 1926, 2016 erworben mit Mitteln der Beauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte

Vor allem waren es die Porträts von jungen Frauen der Berliner Bohème, die dem Typus der Neuen Frau nun auch durch seine Bildsprache die entsprechende Ausdruckskraft verliehen. So schlüpfte beispielsweise das Berliner It-Girl der Zwanziger Jahre, die Schriftstellerin und Schauspielerin Ruth Landshoff (1905 – 1966), für Umbo immer wieder in neue Rollen. Mal präsentierte sie sich als mondäne Schönheit, den Blick direkt in Kamera gerichtet, die Hell-Dunkel-Kontraste so stark, dass nur Augen- und Mundpartie deutlich zu erkennen sind. Dann blickte sie durch ein Spinnennetz forschend in die Kamera.

Umbo, Ruth. Spinne, 1927, Stiftung Bauhaus Dessau, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020, Repro: Anja E. Witte

Es sind auch diese Arbeiten, die Herbert Molderings dazu veranlassten, Umbos Werk als eine Art „Urknall“ der modernen Fotografie zu bezeichnen. Itten holte Umbo als Lehrer an seine Berliner Kunstschule. Von 1929 bis 1930 wurde er Fachlehrer für Fotografie an Johannes Ittens „Moderner Kunstschule“ in Berlin.

Umbo, Kleines Mädchen, 1928/1929, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Weniger spektakulär, aber nicht weniger bedeutend, waren Umbos Neuerungen in der Pressefotografie. In den 1920er Jahren erlebten Fotoillustrierte einen regelrechten Boom. Simon Guttmann gründete zusammen mit Alfred Marx Ende 1928 den Deutschen Photodienst (Dephot) in der Jägerstraße 11 in Berlin Mitte und Umbo wurde ihr erster und wichtigster Fotograf.

Umbo, Unheimliche Straße, 1928, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Im Gegensatz zur geläufigen Einzelbildfotografie erzählt Umbo nun in ganzen Bildserien in sich abgeschlossene Geschichten. Das heute so gerühmte „Storytelling“ war erfunden.

In der Dephot hatte Umbo auch Kontakt zu seinen Fotografen-Kollegen Felix H. Man, Walter Bosshard, Kurt Hübschmann, Harald Lechenperg und Robert Capa.

Umbo, Ohne Titel (Porträt), 1927-1930, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Mit der Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 verlor Umbo sein kreatives Umfeld, das seine herausragenden Werke in den 1920er Jahren inspirierte. Die Bilder aus dieser Zeit lassen seine Zurückgezogenheit in einer Art ‚innerer Emigration‘

erahnen. Die Fotoreportagen, die nun entstanden, konzentrierten sich größtenteils auf eher unverfängliche Themen, mit denen er seiner Leidenschaft für Zirkus und Varieté treu bleiben konnte. Einzig seine 180°-Arbeiten mit der sogenannten Himmelskamera

und die Serie „Das Wachstum der Salze“ zeugen noch von seinem kreativen Schaffensdrang.

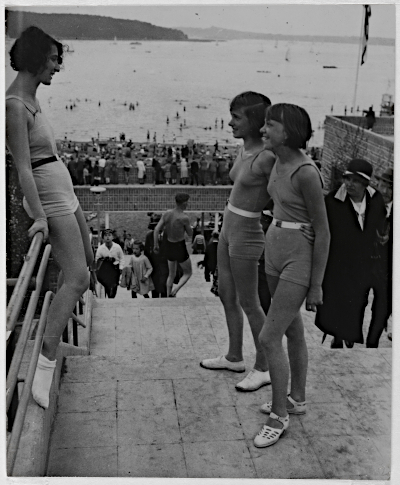

Umbo, Strandbad Wannsee, um 1930, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Doch entstanden gegen Ende der 1930er Jahre auch Bildreportagen über die „Kraft durch Freude“-Kreuzfahrten der „Wilhelm Gustloff“ oder über das „Bund Deutscher Mädchen“-Bildungs- und Erziehungswerk, mit denen er sich in zweifelhaftes Fahrwasser begab. Als freier Fotograf war Umbo auch für die NS-Auslandsillustrierte „Signal“ tätig. So hat er z. B. viele Fotos in den Rüstungsbetrieben des Deutschen Reiches gemacht.

Seine Fotos zeigen die Verstrickungen, denen selbst ein unpolitischer und toleranter Mensch wie Umbo in Zeiten eines totalitären Regimes ausgesetzt war. 1943 wurde sein Archiv in Berlin mit geschätzten 50.000 – 60.000 Negativen bei einem Bombenangriff vernichtet. Nach der kriegsbedingten Zerstörung seines Archivs stand Umbo 1945 zunächst buchstäblich vor den Trümmern seines fotografischen Schaffens. Auch seine LEICA-Kameras waren verloren.

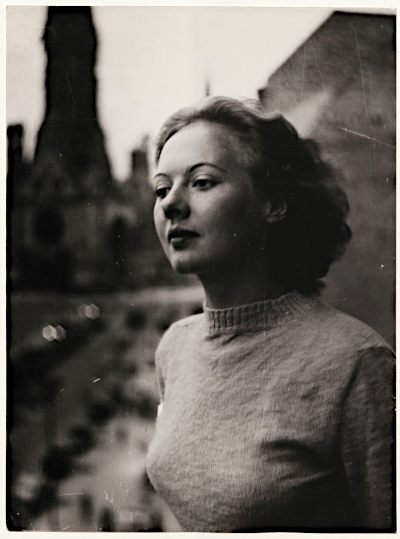

Umbo, Karin Friedrich an Gedächtniskirche, aus der Reportage „Berlin 1950“, Sprengel Museum Hannover, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Er zog nach Hannover zu seiner Frau und musste beruflich neu Fuß fassen. Zwar arbeitete er nach wie vor als Pressefotograf, doch an seine Erfolge aus den 1920er Jahren konnte Umbo nicht mehr anknüpfen. Umbo nutzte am Anfang eine LEICA-Kamera, die man ihm geschenkt hatte. Bei einem Unfall verlor Umbo ein Auge. Später meinte er scherzhaft, ein Auge genüge für einen Fotografen, weil es auch den Vorteil biete, wie eine Kamera sehen zu können. Zeitzeugen waren von seinem besonderen Humor und seinem einfachen Wesen sehr beeindruckt. Aber immer wieder zog es Umbo auch nach Berlin, wo er Ende der Zwanziger und Anfang der Dreißiger Jahre ein Star der Berliner Fotografenszene gewesen war.

In den ersten Jahren der Nachkriegszeit versuchte Umbo in Hannover an seine Arbeit anzuknüpfen und fotografierte z. B. für den „Spiegel“ Kriegsheimkehrer und den Alltag in Nachkriegsdeutschland. Seine Bemühungen blieben erfolglos und Mitte der Fünfzigerjahre gab er seine fotografischen Versuche auf.

1952 reiste Umbo für einige Monate in die USA und fotografierte das Land und natürlich die Wolkenkratzer in den Großstädten.

Bis ins hohe Alter hielt sich der Fotograf mit Gelegenheitsjobs als Reprofotograf, Kohlenträger, Bürobote, Lagergehilfe und Packer über Wasser. Er arbeitete für die Kestnergesellschaft, dem bekannten Kulturverein in Hannover (gegründet 1916), und gab auch Fotografie-Kurse als nebenamtlicher Fachlehrer an der Werkkunstschule Hannover. In den 1970er Jahren, als die Fotografie als Kunstform Einzug in museale Kontexte hielt, wurden seine Bilder nach und nach wiederentdeckt. Sein alter Freund Paul Citroen gab ihm viele Abzüge zurück, die Umbo ihm einst geschenkt hatte.

Vor allem der Galerist Rudolf Kicken bemühte sich um eine Rekonstruktion des Werkes. Erst Mitte der 1990er Jahre führten die richtungsweisenden Forschungen von Herbert Molderings dazu, dass Umbos Arbeiten einer breiten Öffentlickeit bekannt wurden und ihren Platz in der Fotografiegeschichte erhielten.

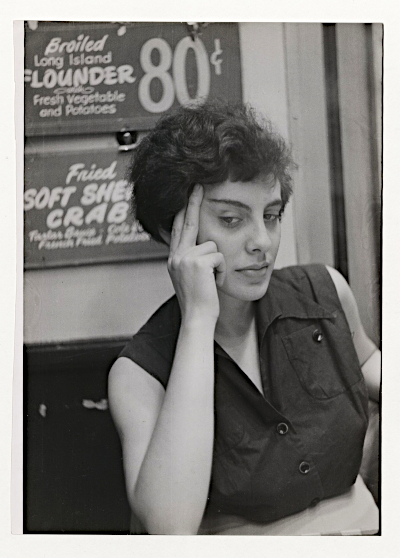

Umbo, Ohne Titel (Frauenporträt auf der Straße), 1952, © Phyllis Umbehr/Galerie Kicken Berlin/VG Bild-Kunst, Bonn 2020

Mit insgesamt 100.000 Euro finanziert der Förderverein der Berlinischen Galerie maßgeblich die Ausstellung „Umbo. Fotograf. Werke 1926–1956“. Seit 45 Jahren fördern die Freund*innen der Berlinischen Galerie ihr Museum. 1.600 Kunstliebhaber*innen tragen mit Mitgliedsbeiträgen und Spenden dazu bei,

dass es zu den spannendsten Orten für moderne und zeitgenössische Kunst aus Berlin gehört. „Das ist seit der Gründung ein Mitgliederrekord für unseren Verein.

Wir möchten auch zukünftig noch mehr junge Berliner*innen gewinnen, sich für Kunst und Kultur in ihrer Stadt zu engagieren. Denn nur so können wir zum Beispiel in diesem Jahr erstmalig den Kunstsonntag mit kostenfreiem Zugang für Familien ermöglichen“, so Jens-Rainer Jänig, Vorsitzender des Fördervereins Berlinische Galerie e.V.

Die Ausstellung „Umbo. Fotograf. Werke 1926–1956“ in der Berlinischen Galerie feiert einen außergewöhnlichen Fotokünstler mit einer bewegenden Werk- und Lebensgeschichte aus der Zeit der 1920er Jahre bis Mitte der 1950er Jahre.

Berlinische Galerie

Landesmuseum für Moderne Kunst, Fotografie und Architektur

Alte Jakobstraße 124 – 128

10969 Berlin

Öffnungszeiten:

Mittwoch bis Montag: 10:00 – 18:00 Uhr

Internet: www.berlinischegalerie.de