Ein Spaziergang durch die Ritterstraße in Berlin-Kreuzberg ist wie eine Zeitreise durch die Schichten der Stadtgeschichte. Sie ist nicht nur eine Straße, sondern ein unvergleichliches Zeugnis der Berliner Entwicklung – vom geschäftigen Zentrum der Industrialisierung und des Welthandels bis hin zu einem von Krieg gezeichneten und wiederaufgebauten Quartier. Ihre Geschichte, eng verwoben mit dem einst vitalen „Exportviertel“, ist eine fesselnde Chronik von wirtschaftlicher Blüte, tiefer Zerstörung und dem unerschütterlichen Geist des Wiederaufbaus. Die Ritterstraße ist der Ort, wo die Vergangenheit Berlins sichtbar wird und gleichzeitig Zukunft fortwährend neu geschrieben wird.

Historische Szene der Ritterstraße in Berlin um 1900 – computergenerierte Rekonstruktion, nicht authentische Fotografie

Die Geschichte der Ritterstraße beginnt nicht unter diesem Namen. Bis 1845 hieß sie „Neue Junkerstraße“. Ihre Bedeutung wuchs jedoch schnell mit der fortschreitenden Industrialisierung Berlins. Gelegen zwischen den damals wichtigen Stationen Anhalter Bahnhof und Görlitzer Bahnhof sowie in der Nähe des Urbanhafens am Landwehrkanal, entwickelte sich das Gebiet um die Ritterstraße ab Mitte des 19. Jahrhunderts zu einem zentralen Gewerbequartier.

Um 1841 wurde die Ritterstraße als Verlängerung der Junkerstraße auf dem damals noch ländlichen Köpenicker Feld angelegt. Schnell siedelten sich hier, in einem zunächst 5,6 Hektar großen Block zwischen Ritter-, Alte Jakob-, Oranien- und Alexandrinenstraße, zahlreiche Kaufleute, kaufmännische Angestellte und Gewerbetreibende an. Auch namhafte Künstlerpersönlichkeiten wie Adolph von Menzel, Friedrich Drake und Paul Lincke fanden hier ihre Heimat, was auf ein vitales und vielseitiges Milieu hindeutet.

Das Viertel um die Ritterstraße wurde zum „Exportviertel“ Berlins und darüber hinaus. Hier konzentrierte sich das klein- und mittelbetriebliche Luxusgewerbe. Man produzierte und handelte mit Lederwaren, Lampenschirmen, Galanterie- und Schmuckwaren, Glas- und Kristallerzeugnissen, Silberbestecken und Elektroartikeln. Das Viertel fungierte als ständige Werbemusterschau mit Messecharakter, wo ausländische Firmen ihre Waren zum Verkauf anboten. Allein 1936 wurden die Umsätze auf über 100 Millionen Reichsmark, was heute einen Wert von 662 Millionen Euro darstellt, erzielt.

Der intensive Kutschenverkehr, der für den Warentransport notwendig war, führte dazu, dass das Viertel den Spitznamen „Rollkutscherviertel“ erhielt. Dies unterstreicht die geschäftige Atmosphäre und die hohe wirtschaftliche Aktivität. Bis 1910 gab es in dem beschriebenen Block bereits 129 industrielle Betriebe und 106 Handelsunternehmen. Kurz vor dem Ersten Weltkrieg, im Jahr 1914, waren in den 24 Straßen, die zum Exportblock Ritterstraße gerechnet wurden, 1.391 Fabrikanten, 2.943 Vertreter, 92 Exporteure und 21 Spediteure ansässig. Diese Zahlen belegen die immense wirtschaftliche Bedeutung der Ritterstraße und ihrer Umgebung.

Das Pelikan Haus und der Ritterhof

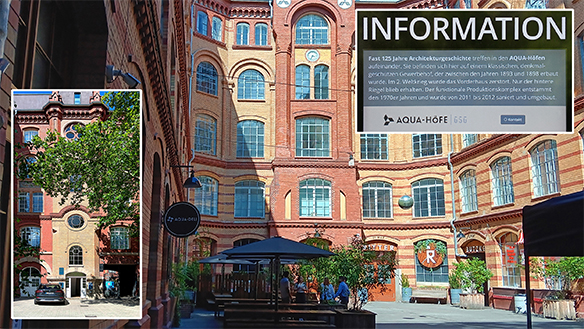

Historische Gebäude wie der Ritterhof und das Pelikan-Haus (erbaut 1902-1905, ursprünglich für die Metallwarenfabrik Hompesch & Co.) sowie der AQUA-Butzke Werke (erbaut 1893-1898, ursprünglich für die Armaturenfabrik Bernhard Joseph AG, die 1926 mit der Metallwaren- und Lampenfabrik F. Butzke u. Co. fusionierte) zeugen noch heute vom einstigen industriellen Glanz. Diese imposanten Gewerbehöfe waren typisch für die damalige Zeit und beherbergten auf engsten Raum Produktion, Lagerung und Verkauf.

Der heutige Aqua-Butzke Hof

Zwischen den beiden Weltkriegen begann das Exportviertel an Bedeutung zu verlieren, nicht zuletzt aufgrund des schlechten baulichen Zustandes vieler Häuser. Die Zahl der Groß- und Exporthandelsunternehmen sowie der Industriebetriebe sank bis 1936 deutlich.

Die größte Zäsur in der Geschichte der Ritterstraße markierte jedoch der Zweite Weltkrieg. Am 3. Februar 1945 wurde Kreuzberg, und damit auch die Ritterstraße, schwer von Bomben getroffen. Die Alliierten zielten darauf ab, das wirtschaftliche Herz Berlins zu zerstören. Viele der prächtigen Gewerbehöfe und Wohnhäuser wurden dem Erdboden gleichgemacht. Der Ritterhof und das Pelikan-Haus sind zwei der wenigen Überlebenden dieser verheerenden Zeit. Die Zerstörung war so immens, das mehr als 7 Millionen Kubikmeter Schutt aus der Straße abtransportiert wurde.

Nach Kriegsende und der Teilung Berlins fand sich die Ritterstraße plötzlich am Rande West-Berlins, direkt an der Mauer. Diese Randlage verhinderte zunächst eine schnelle wirtschaftliche Erholung und drängte das Viertel aus dem Fokus des städtischen Interesses. Wo einst florierende Betriebe standen, klafften nun Brachflächen. Die „Goldene Meile“ konnte ihre frühere ökonomische Bedeutung nicht wiedererlangen.

In den 1950er Jahren gab es kurzzeitig Pläne für den Bau einer Stadtautobahn („City-Band“), die jedoch mit dem Bau der Mauer aufgegeben wurden. Statt der Wiederherstellung der ursprünglichen Bebauungsdichte wurden auf den zerstörten Flächen dringend benötigte Wohnungen errichtet.

Ab Ende der 1980er Jahre erlebte die Ritterstraße eine neue Phase der Entwicklung, maßgeblich geprägt durch die Internationale Bauausstellung (IBA) 1987. Die IBA verfolgte das Ziel, die „Kritische Rekonstruktion“ der Stadt voranzutreiben und das städtische Gefüge durch eine Kombination aus Neubau und „Behutsamer Stadterneuerung“ wiederherzustellen. Für die Ritterstraße bedeutete dies eine markante Phase der Stadterneuerung. Im Rahmen der IBA entstanden bedeutende Wohnkomplexe wie das Wohngebäude Ritterstraße 55-60b (Ritterstraße-Nord), das 1981 als Teil der südlichen Friedrichstadt-Entwicklung gebaut wurde. Dieses Projekt integrierte zwei bestehende Gebäude in ein Blockrandkonzept und schuf 315 Wohnungen.

Die Architekten, darunter Rob Krier versuchten, die Struktur des 19. Jahrhunderts wiederherzustellen, indem sie eine Blockrandbebauung einfügten, die mit internen Höfen und Fußgängerwegen durchzogen war. Das Projekt gilt als Schlüsselbeispiel für kontextuelle Stadtentwicklung und innerstädtischen Wohnungsbau. Die architektonische Gestaltung dieser Zeit war oft von Prinzipien des Postmodernen geprägt, mit rotem Ziegelmauerwerk an den Außenfassaden und Putzoberflächen im Innern der Höfe. Obwohl die Straßenfassaden mitunter als „unauffällig“ oder „uninspiriert“ beschrieben wurden, lag der Fokus auf der Schaffung qualitätsvoller Innenräume und Freiflächen.

Heute präsentiert sich die Ritterstraße als ein facettenreiches Quartier, das die Spuren seiner reichen Geschichte trägt. Die einstigen Lücken der Kriegszerstörung wurden zunehmend mit Neubauten gefüllt, die der steigenden Nachfrage nach Büro- und Gewerbeflächen in der Berliner Innenstadt noch Rechnung tragen. Neue Bürogebäude, wie das in der Ritterstraße 7, fügen sich in die historische Blockrandbebauung ein und versuchen, das Straßenbild zu schließen.

Gleichzeitig bleibt die Ritterstraße ein Ort, der von seiner industriellen Vergangenheit zeugt. Ehemalige Fabrikgebäude und Gewerbehöfe werden heute oft umgestaltet und beherbergen Kreativwerkstätten, Start-ups, Co-Working Spaces oder kulturelle Einrichtungen, wie es beispielsweise in den AQUA-Butzke-Werken, seit 2014 das Aqua Carrè Berlin, in der Ritterstraße 26 der Fall ist. Diese adaptive Wiederverwendung bewahrt einen Teil des industriellen Erbes Kreuzbergs.

Die Ritterstraße in Kreuzberg ist somit ein Mikrokosmos der Berliner Stadtentwicklung – ein Ort, der den Wandel von der Industrialisierung über die Zerstörung des Krieges und die Teilung der Stadt bis hin zur heutigen Wiederbelebung und Neuausrichtung eindrucksvoll dokumentiert. Sie bleibt ein wichtiger Bestandteil des historischen und kulturellen Gefüges Berlins.

Fotos, Montagen und Text: M. Fr.